Zahlreiche Ehrengäste sowie viele ehemalige und noch aktive Lehrer und Schüler des

Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums hatten sich am Nikolaustag in der Aula der Schule versammelt, um einen Blick in die Geschichte, die Gegenwart, aber auch in die Zukunft des JSBG zu werfen.

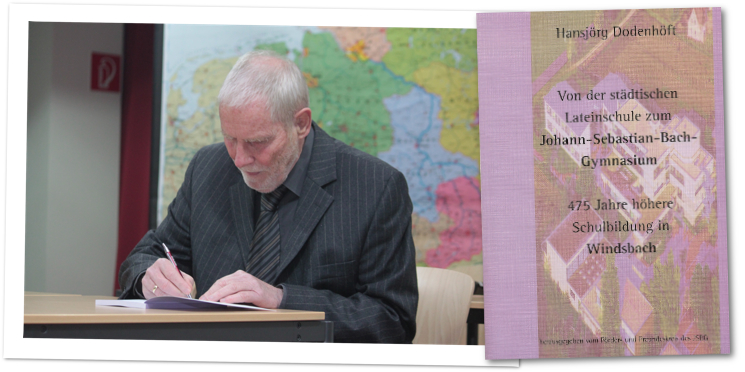

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Vorstellung des Buchs von OStR a.D. Hansjörg Dodenhöft, in dem sich der Autor v.a. mit der Zeit nach dem 2. Weltkrieg beschäftigte sowie der hochinteressante, bisweilen auch provozierende Festvortrag von Prof. Dr. Ludwig Haag (Bayreuth) unter dem Titel „Gymnasium – quo vadis?“

475 Jahre

Höhere Schulbildung

in

Windsbach

| Begrüßung | OStD Jens-Paul Rabe | ||

| Musik von G. Frescobaldi Canzona prima |

|||

| Grußworte |

|

||

| Musik von G. Frescobaldi Canzona secondo |

Streichertrio | ||

| Schlaglichter aus der Bildungsgeschichte |

|||

| Von der städt. Lateinschule zum JSBG (Buchvorstellung) |

OStR a.D. Hansjörg Dodenhöft | ||

| Pause | |||

| Musik von G. Frescobaldi Canzona tertia |

Streichertrio | ||

| Festvortrag Quo vadis Gymnasium? |

Prof. Dr. Ludwig Haag (Universität Bayreuth) |

Auszüge aus der Begrüßungsrede des Schulleiters

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

………. „man muss die Feste feiern, wie sie fallen!“ – sagt der Volksmund … Wenn das man so einfach wäre – im hektischen Auf und Ab des Alltags.

Wir hatten z.B. seit letztem Donnerstag eine Lehrprobe im Haus, am Freitag die Ausgabe der „Benachrichtigungen über den Leistungsstand“, vorgestern Elternsprechtag, gestern die feierliche Verleihung der Urkunden für unsere neu ausgebildeten „Coolrider“ (= Busbegleiter) und … und … und … . All das will organisiert, vorbereitet, durchgeführt werden – und nebenbei müssen ja auch noch 1380 Unterrichtsstunden ordentlich absolviert werden.

Wir hatten z.B. seit letztem Donnerstag eine Lehrprobe im Haus, am Freitag die Ausgabe der „Benachrichtigungen über den Leistungsstand“, vorgestern Elternsprechtag, gestern die feierliche Verleihung der Urkunden für unsere neu ausgebildeten „Coolrider“ (= Busbegleiter) und … und … und … . All das will organisiert, vorbereitet, durchgeführt werden – und nebenbei müssen ja auch noch 1380 Unterrichtsstunden ordentlich absolviert werden.

Ich will nicht klagen, aber ein reflektierender Blick in die eigene Geschichte gerät da leicht in Vergessenheit, wenn die Wogen der alltäglichen Gegenwart immer wieder über den Köpfen der hier handelnden Personen zusammen schlagen.

Es ist das Verdienst von OStR i.R. Hansjörg Dodenhöft, hier Abhilfe geschaffen zu haben: Ohne seine Forschungen säßen wir heute nicht hier. Herr Dodenhöft hat in den letzten drei Jahren die Muße des Ruhestands genutzt, in den Archiven und in vielen Gesprächen der Geschichte unserer ehrwürdigen Bildungsanstalt nach zu spüren und dies auch aufgeschrieben. Das Buch, herausgegeben vom Freundes- und Förderkreis unserer Schule, kann selbstverständlich auch käuflich erworben werden. Bei seinen Recherchen ist Herr Dodenhöft auf das Jahr 1537 gestoßen.

1537 – War da was? In England herrschte damals Heinrich VIII. (der mit den vielen Frauen), in Ansbach Georg der Fromme und in Galizien tobte der Hühnerkrieg. Columbus hatte just den Blick Europas über den großen Teich gelenkt, Australien war (zumindest von uns Europäern) noch nicht entdeckt …

Und in Windsbach – ? Hier, fern vom Getriebe der großen, weiten Welt wurde eine Lateinschule gegründet, ein früher Vorläufer des heutigen Gymnasiums und, sozusagen, der Urahn unseres JSBG. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für uns.

Das ist nun 475 Jahre her und durchaus ein Jubiläum und diese Festversammlung wert – finden wir. Denn Jubiläen dienen ja immer auch der Vergewisserung der eigenen Identität, indem man zurückblickt und sich der eigenen Wurzeln versichert; sie sind aber zugleich auch Anlass nach vorne zu schauen und Perspektiven zu bedenken.

Beides soll heute Abend geschehen:

Seit 1537 ist viel Wasser die Rezat hinuntergeflossen und viel passiert, auch in Windsbach, auch im Bildungsbereich: Man könnte z.B. an das Jahr 1898 erinnern, als aus der alten Lateinschule und dem privaten Pfarrwaisenhaus ein Progymnasium „moderner“ Prägung hervorging, oder an das Jahr 1946, als die Schule, nach der Schließung durch die Nationalsozialisten, im Rahmen ebenfalls einer Feierstunde wieder eröffnet wurde, oder an das Jahr 1949, als das Staatsministerium per Urkunde des damaligen Kultusministers Alois Hundhammer den Ausbau des Progymnasiums zur „Vollanstalt“ genehmigte … oder, oder, oder … Aber ich will Herrn Dodenhöft nicht vorgreifen.

Besonders in einer Zeit, in der, betrachtet man die aktuelle Debatte, nicht mehr so ohne weiteres klar ist, wie denn gymnasiale Bildung im 21. Jahrhundert aussehen soll, lohnt aber sicher genau so wie ein Blick zurück, ein Blick in die Zukunft und deshalb freue ich mich auch besonders auf den Festvortrag von Prof. Dr. Haag zum Thema „Quo vadis Gymnasium?“.

Ich wünsche Ihnen und uns einen spannenden und interessanten Abend.

Buchvorstellung

In seinem Grußwort für dieses Buch zitiert Bürgermeister Seidel ein Wort von Goethe: Wer eine Chronik schreibt, dem ist die Gegenwart wichtig.

In seinem Grußwort für dieses Buch zitiert Bürgermeister Seidel ein Wort von Goethe: Wer eine Chronik schreibt, dem ist die Gegenwart wichtig.

Der Altmeister Goethe formuliert etwas hintersinnig. Ich interpretiere ihn so: Wer sich mit der Vergangenheit beschäftigt, der erfährt vieles, was aufschlussreich, interessant ist, und außerdem versteht er dann manch befremdlich Anmutendes aus unseren Tagen besser.

Ich würde Goethe noch ergänzen. Wer eine Chronik schreibt, zumal über seine Schule, dem ist diese Institution wichtig, er kann nicht von ihr lassen. Sie ist zwar nicht ein Liebesobjekt, aber er „hängt“ an ihr, und deswegen erzählt er gern von ihr und schreibt letztlich über sie ein Buch.

Was mich beim Schreiben besonders interessiert hat und was für die Geschichte und das Profil dieses JSBG besonders prägend war, will ich in 3 Abschnitten vortragen. Ich werde also nicht 40 Jahreszahlen kommentierend vortragen.

Abschnitt 1hat die Überschrift:

„Erziehung als Paidagogos zu Christus“ oder „Bildung zur Förderung edler Grundsätze und echten Geschmacks“, – zwei Traditionen im Konflikt

Abschnitt 2:

„Von den herrlichen Productionen des classischen Alterthum“, – Reflexionen über die Alten Sprachen.

Abschnitt 3:

„Unsicherheit“ und „Sprachlosigkeit“ , – 1946 und das geistige Klima bei der Wiedereröffnung der Schule.

Beim Recherchieren hat bei mir große Aufmerksamkeit gefunden, was sich im Vorfeld ereignete, also bevor 1898 aus der städtischen Lateinschule das Progymnasium wurde. Keine Sorge! Ich beginne nicht mit dem Jahr 1537, als der Ansbacher Markgraf Georg es gestattete, dass die Naturaleinkünfte des Kaplans zur Einrichtung einer städt. Lateinschule verwendet werden dürfen. Ich überspringe 400 Jahre und bin damit bei dem Jahr 1837.

Beim Recherchieren hat bei mir große Aufmerksamkeit gefunden, was sich im Vorfeld ereignete, also bevor 1898 aus der städtischen Lateinschule das Progymnasium wurde. Keine Sorge! Ich beginne nicht mit dem Jahr 1537, als der Ansbacher Markgraf Georg es gestattete, dass die Naturaleinkünfte des Kaplans zur Einrichtung einer städt. Lateinschule verwendet werden dürfen. Ich überspringe 400 Jahre und bin damit bei dem Jahr 1837.

Dieses Datum ist insoweit für die Geschichte unserer Schule von Bedeutung, weil mit dem Pfarrwaisenhaus, das nach dem Willen seines Begründers Christian Philipp Heinr. Brandt die Versorgung und B i l d u n g sehr armer Pfarrwaisen ermöglichen sollte, auch die Einrichtung einer „Privatschule“ verbunden waren. Ein Glücksfall, nach dem es mit der städt. Lateinschule sehr traurig aussah und weil sie sehr vernachlässigt war, wie e. Chronist bemerkt.

Schon sehr bald legt der für den Unterricht verantwortliche Inspektor u. erster Lehrer Theodor August Wilhelm Ulmer einen Bericht vor, der die Freunde u. Wohltäter dieser diakonischen Einrichtung aus der Nähe u. Ferne in Kenntnis setzen soll, welchen Traditionen man sich verpflichtet fühlt.

Gleich zu Beginn kommt er zur Sache, lehnt den Hochmut von Pädagogen ab, die sich, wie er es nennt, nicht entblöden, des Menschen natürliche Gemüthsanlage gut und unverdorben zu nennen. Das Gegenteil ist festzustellen: Des menschlichen Herzens Dichten und Trachten ist böse von Jugend auf.

Und dann wird ein wahrer Lasterkatalog aufgezählt, den Bibelkundigen wohlvertraut, indem von Mord, Ehebruch, Zauberei, Neid, Zorn,Hass, Saufen, Fressen usw. die Rede ist. Folgerichtig heißt es dann weiter:

Erziehen heißt für uns nicht: herausentwickeln, was im Menschen angeblich Gutes ist, uns heißt erziehen: ausrotten, ertödten, ersticken, nemlich des Herzen böse Lust und an ihrer statt eine neue heilige Kraft schaffen … Ziel ist es, dass die Zöglinge auf dem schlüpfrigen Boden dieser Welt feststehen, also wegen der vielfältigen Versuchungen, die diese Welt bietet, im späteren Leben nicht ins Straucheln kommen. Alle Erziehung (Hausordnung, der Stundenplan, die Unterrichtsinhalte) muss Paidagogos zu Christus sein. Wozu auch das Bestrafen gehört. Auch hier gilt uns die Hl. Schrift als einzige Norm. Daher scheuen wir auch unsere Ruthe nicht, – damit uns nicht der Vorwurf treffe, als hasseten wir unsere Söhne.

Ich zitiere diese Sätze auch deshalb, weil sie mehr als 100 Jahre später wörtlich wieder zu hören sind, nämlich aus dem Mund des damaligen Dekan Bohrer, als Pfarrwaisenhaus und Progymnasium 1946 wiedereröffnet werden. Man knüpft ganz bewusst an diese Tradition an.

Ich könnte noch so weiter fortfahren. Aber vermutlich haben Sie bereits einen Eindruck von der Programmatik, mit der man damals ans Werk ging, auch wenn das heute in unseren Ohren eher befremdlich, „exotisch“ klingt. Deutlich sollte werden, dass man sich damals der Dogmatik und Ethik der neulutherischen Erweckungsbewegung verpflichtet fühlt, gleichzeitig aber, und das ist jetzt bemerkenswert, betont, dass in der Schule des Pfarrwaisenhauses der Geist des Neuhumanismus wehen soll. In einer Festschrift wird dazu vermerkt: Sie (die Schule) entstand, als der Neuhumanismus die Herzen der Lehrenden für das Griechen- und Römertum wieder hatte erglühen lassen.

Wilhelm von Humboldt, herausragender Vertreter dieser Geistesströmung, hatte bekanntlich mit sei- ner Bildungsreform andere Ziele. Er wollte, dass der junge Mensch zu einem autonomen Individuum, zum Weltbürger herangebildet wird. Ihm lag wenig an konfessionellen Dogmen. Er wundert sich, dass seine Zeitgenossen nicht ihre Vernunft gebrauchen wollen, eher Zuflucht im Glauben suchen. Für die Werteerziehung, wie man heute sagen würde, genügt es ihm, dass man die einfachsten Vorschriften der Religion (z.B. 10 Gebote) lehrt, die den Schüler von selbst (!) zum Selbstbekenntnis, zur Reue und Besserung bringen und edle Grundsätze u. echten Geschmack fördern.

Wilhelm von Humboldt, herausragender Vertreter dieser Geistesströmung, hatte bekanntlich mit sei- ner Bildungsreform andere Ziele. Er wollte, dass der junge Mensch zu einem autonomen Individuum, zum Weltbürger herangebildet wird. Ihm lag wenig an konfessionellen Dogmen. Er wundert sich, dass seine Zeitgenossen nicht ihre Vernunft gebrauchen wollen, eher Zuflucht im Glauben suchen. Für die Werteerziehung, wie man heute sagen würde, genügt es ihm, dass man die einfachsten Vorschriften der Religion (z.B. 10 Gebote) lehrt, die den Schüler von selbst (!) zum Selbstbekenntnis, zur Reue und Besserung bringen und edle Grundsätze u. echten Geschmack fördern.

Es lässt sich nicht mehr feststellen, ob solche und ähnliche Absichten Humboldts den damals in Windsbach Verantwortlichen bekannt waren. Ob sie dann auch – wie es Ulmer tat – den herrlichen Productionen des classischen Altertums einen so deutlichen Vorzug gegeben hätten? Jedenfalls stellt er fest:

Daher denn auch unter den Lehrgegenständen bei uns die classischen Sprachen oben anstehen, und mit einem Zeit- und Kraftaufwand betrieben werden, wie er nur immer den Jahren und Fähigkeiten unserer Zöglinge zu Gebote stehen. In dieser Hinsicht trachten wir Lehrer nach keinem Lob so sehr, als nach dem jener ausgezeichneten Männer, die den höheren Studienanstalten ihre edlen Kräfte widmen.

Man ist also durchaus auf Niveau bedacht! Und offensichtlich erreicht man es auch. Zwei Dokumente bestätigen das.

Das eine, das über eine Visitation durch den kgl. Ministerialkommissär berichtet, in dem es heisst, dass das Ergebnis der Prüfung in allen Klassen ein vollkommen Befriedigendes gewesen und zu der Überzeugung geführt habe, dass das gesamte Lehrpersonal sich im Bewusstsein seines wichtigen Berufes und im lebhaften Pflichtgefühl sich nach Kräften bestrebe, eine gut gebildete, religiös-sittlich gestärkte, geistig u. körperlich gesunde u. kräftige Jugend heranzuziehen.

Ausdrücklich wird auch dem Gerücht engegengetreten, dass das Windsbacher Progymnasium durch die von anderen Anstalten abwandernde Schüler gleichsam ein Sanatorium für schlechte Schüler werde. Ein Gutachten des Rektors des Nürnberger Neuen Gymnasium weist diese Gerüchte als nicht zutreffend zurück.

Aber vielleicht hat man den Konflikt zwischen dem Neuhumanismus Humboldtscher Prägung und dem Geist einer neulutherischen Erweckungsbewegung so nicht gesehen, nicht sehen wollen.Wenn man den Alten Sprachen ein so großes Gewicht beigemessen hat, dann huldigte man ja einem echten, altevangelischen Bildungsideal aus den Tagen Melanchtons, der sapiens atque eloquens pietas, also der Weisheit und Beredsamkeit im Dienst der Frömmigkeit, wie es in einer Festschrift heißt.

Aus heutiger Sicht könnte man den zu dem nicht wahrgenommenen Konflikt zwei Anmerkungen machen:

Aus heutiger Sicht könnte man den zu dem nicht wahrgenommenen Konflikt zwei Anmerkungen machen:

Man muss jedenfalls der Behauptung entschieden widersprechen, aufgestellt in einer Abiturzeitung aus dem Jahr 1963, dass Windsbach de facto ein Kirchenstaat sei. Die Geschichte seiner Bildungseinrichtungen ist sichtbar anders verlaufen. Bestes Beispiel dafür ist zweitens ein Dokument, dem ich in dem Buch deshalb einen besonderen Platz eingeräumt habe. Es handelt sich um die Schulverfassung, 2011 verkündet und unterzeichnet. Eine geradezu „geniale“ Idee, als Hintergrund für den Text Raffaels Gemälde „Die Schule von Athen“ zu wählen. Das JSBG erhebt für sich damit den Anspruch, dass es ohne Einschränkung den Austausch von Ideen und Überzeugungen auch gerade dann, wenn sie sich widersprechen, ermöglicht und fördern will.

Da ist zum Einen die des späteren persönlichen Referent des Bundespräsidenten v. Weizsäcker, Joachim Braun, Schüler an unserer Schule von 1948 bis 1957, dann die des damaligen Landesbischof Hermann Dietzfelbinger, Schüler von 1919 bis 1924, und das Votum des Kultusminister Theodor Maunz.

Joachim Braun äußert sich sehr entschieden gegen die Überbetonung der Alten Sprachen. Kurzes Zitat, tatsächlich argumentiert er natürlich ausführlicher: Überspitzt ausgedrückt: ich halte die Beschäftigung mit Marx und Freud, Bismarck und Hitler, Thomas Mann und Dietrich Bonhoeffer für wichtiger als die präzise Kenntnis der Schlachtordnungen von Marathon u. Salamis.

Man kann sich natürlich fragen, ob sich der altsprachliche Unterricht in der präzisen Kenntnis der Schlachtordnungen von Marathon u. Salamis erschöpft. Und ganz gewiss auch nicht darin, dass man so „sinnfreie“ Sätze übersetzen muss, wie den aus einem alten Lateinbuch: Der Fuhrmann der Königin bereitet der Magd des Dichters Nachstellungen.

Ganz anders natürlich der Landesbischof, der in einem Offenen Brief unter der Überschrift Ein gutes Wort für das Humanistische Gymnasium, für die Alten Sprachen wirbt. Dies nicht nur, weil das für die zukünftigen Theologen günstig ist – Windsbachs Bildungseinrichtungen sind gelegentlich als auch als „Pfarrersschmiede“ charakterisiert worden – und nicht nur, weil ihm der Schutz der Humanistischen Gymnasien in kleineren Orten am Herzen liegt, das entscheidende Argument lautet: … eine Bildung, die auch Umwege des Geistigen nicht scheut, ist oft wertvoller und tiefer als die direkte Ausbildung, die auf die Bedürfnisse des Tages ausgerichtet ist …

Das erinnert an das etwas deftige Dictum unseres jetzigen Schulleiters, wenn er sich in seiner Rede anlässlich seiner Amtseinführung gegen die Maxime der Industriegesellschaft und ihrer Protagonisten wendet, die er so umschreibt: Nützlich sei der Mensch, steinreich und blöd.

Bischof und Minister hätten ihm aller Wahrscheinlichkeit recht gegeben. In seiner Antwort auf den Offenen Brief des Bischofs legt der Minister Wert auf die Feststellung: Auch ich bin mir der Bedeutung der humanistischen Bildung bewusst. Er erinnert mit Stolz daran, dass gerade in Bayern dieser gymnasiale Schultyp von jeher Freunde gefunden hat – mehr als in anderen Bundesländern, und verspricht, das Meine zu tun, um dem Land Bayern diesen Ruhmestitel zu bewahren.

Eine letzte Anmerkung zu diesem 2. Abschnitt:

Eine letzte Anmerkung zu diesem 2. Abschnitt:

In seinem Buch „Kleine Geschichte des Abiturs“ aus dem Jahr 2010 berichtet Rainer Bölling über Bismarck. Bei ihm, so der Autor, hat die intensive Beschäftigung mit den republikanisch gesinnten Völkern der Antike durchaus Wirkungen auf die Einstellung der Schüler. In seinen Erinnerungen schreibt der spätere Reichskanzler, dass er als normales Produkt unseres staatlichen Unterrichtes die Schule, … wenn nicht als Republikaner aber doch mit der Überzeugung, dass die Republik die vernünftigste Staatsform sei, und fügt hinzu, dass er ständig über die Ursachen nachdenkt, wieso Millionen von Menschen … Einem (Monarchen) dauernd gehorchen.

Offensichtlich ist man im 19. Jahrhundert besorgt, dass die Beschäftigung mit den Alten Sprachen und der Antike gefährlich, subversiv sein könnte: Der konservative Innenminister von Kamptz kritisiert die Betonung der Alten Sprachen. Sein Argwohn richtet sich dagegen, dass fast ausschließlich nur über die blühenden Zeiten der alten Republiken geredet wird, dass die Tyrannen verjagt und ermordet wurden, und dass freigesinnte Männer dazu aufgefordert oder mitgewirkt haben.

Ist das vorstellbar, dass die Beschäftigung mit den Alten Sprachen Impulse für staatskritische Gedanken freisetzt? Und wäre das auch heute denkbar, dass die sogenannten „toten Sprachen“ so viel Potential, Lebenskraft enthalten, dass von ihnen der Geist des Protestes ausgeht?

Ich hatte ein bisschen „blauäugig“ die Quellen gelesen, vor allem dem Optimismus und der Tatkraft, von denen immer wieder die Rede war, zu unkritisch Glauben geschenkt. Nun würde ich die Aufbruchsstimmung von damals „Alles ist möglich“ nicht in Zweifel ziehen.Und ich erinnere mich gut an den Deutschlehrer, der uns davon erzählt hat und uns geistig müde Schülern damit vermitteln wollte, wie er und seine Altersgenossen in der Schule und Universität begeistert waren, nun endlich ohne geistige Zensur und politische Vorgaben lernen und studieren zu können. Aber ausgeblendet blieb, dass noch andere, unbeantwortete Fragen im Raum standen. Hans Rößler hat das so formuliert: Wie sollte es weitergehen nach der totalen Niederlage 1945, durch die die Wehrkraft- und HJpädagogik obsolet geworden war … Umfassend stellte sich die Frage, vor der damals alle Institutionen (also auch diese Schule) standen, die wieder ins Leben traten: Stunde Null und radikaler Neubeginn oder Restauration und Fortsetzung der alten Tradition.

Leider findet sich dazu in den Quellen nicht sehr viel Aufschlussreiches. Wobei ich zugebe,vielleicht war die Zeit am Ende der Vierzigerjahre zu früh.

Umso dankbarer bin um den Beitrag von Dr. Ulrich Fellmann, Schüler von 1946 bis 53, Sohn des ersten kommissarischen Schülleiter Dr. Waldemar Fellmann, für dieses Buch, in dem er unter der Überschrift Belastete Lehrer, belastete Schüler sehr nachdenklich aus dieser Zeit erzählt. Wie schwierig es war auszusprechen, was Erwachsene u. Schüler in der Zeit des 3. Reiches und des 2. Weltkrieges erlebt, erlitten, gesehen oder gehört hatten, was sie verloren hatten. Und er fragt: Konnte das im Unterricht „außen vor“ bleiben? Er konstatiert dann Unsicherheit und Sprachlosigkeit. Überraschend für mich seine Bemerkung, die noch einmal eine andere Perspektive einnimmt: Vielleicht bei einem Wandertag erzählten Kinder (!) einer Lehrerin etwas Belastendes. Verständlich für mich dann seine Feststellung: Allgemein überwog das Gefühl der Dankbarkeit, dass es aufwärts ging u. Windsbach und auch der Chor von Hans Thamm Geborgenheit bot oder zu bieten versuchte.

Umso dankbarer bin um den Beitrag von Dr. Ulrich Fellmann, Schüler von 1946 bis 53, Sohn des ersten kommissarischen Schülleiter Dr. Waldemar Fellmann, für dieses Buch, in dem er unter der Überschrift Belastete Lehrer, belastete Schüler sehr nachdenklich aus dieser Zeit erzählt. Wie schwierig es war auszusprechen, was Erwachsene u. Schüler in der Zeit des 3. Reiches und des 2. Weltkrieges erlebt, erlitten, gesehen oder gehört hatten, was sie verloren hatten. Und er fragt: Konnte das im Unterricht „außen vor“ bleiben? Er konstatiert dann Unsicherheit und Sprachlosigkeit. Überraschend für mich seine Bemerkung, die noch einmal eine andere Perspektive einnimmt: Vielleicht bei einem Wandertag erzählten Kinder (!) einer Lehrerin etwas Belastendes. Verständlich für mich dann seine Feststellung: Allgemein überwog das Gefühl der Dankbarkeit, dass es aufwärts ging u. Windsbach und auch der Chor von Hans Thamm Geborgenheit bot oder zu bieten versuchte.

Ich denke, hier sollte man die Geschichte unseres Gymnasium, was mittelbar und unmittelbar vor 1946 geschah, genauer untersuchen. Das wäre freilich eine anspruchsvolle Arbeit.

Ich belasse es bei diesen Andeutungen u. komme zum Schluss.

An dieser Stelle müsste ich jetzt Vielen Dank sagen, die mir bei Schreiben dieses Buches in vielfältiger Weise behilflich waren, und vor allem als Herausgeber die Finanzierung des Buches übernommen haben. Nachdem ich das im Vorwort ausführlich getan habe, sollte ich das – aus Zeitgründen – jetzt nicht tun!

So bleibt mir nur, dafür zu danken, dass Sie, verehrtes Auditorium, mir heute abend die Gelegenheit gegeben haben, dieses Buch vorzustellen. Ich hoffe, ich konnte bei Ihnen Interesse für die Geschichte des JSBG wecken und natürlich für dieses Buch, ganz im Sinne von F. Nietzsche: Gute Leser (und Leserinnen) machen ein Buch immer besser.

Das Buch „Von der städtischen Lateinschule zum Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium – 475 Jahre höhere Schulbildung in Windsbach“

Das Werk von Hansjörg Dodenhöft, Von der städtischen Lateinschule zum Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium. 475 Jahre höhere Schulbildung in Windsbach, ist für 10,- € im Sekretariat des JSBG erhältlich.

Quo vadis Gymnasium?

Der Titel ist eher provozierend gewählt: Wir kennen die Legende: „Domine, quo vadis?“ Jesus antwortete auf die Frage von Petrus – die Szene findet vor Rom auf der Via appia antiqua statt – „Ich gehen nach Rom, um ein zweites Mal gekreuzigt zu werden“.

Das Gymnasium wurde in seiner Geschichte wirklich nie gekreuzigt!

Lassen Sie mich mit einer persönlichen Erinnerung beginnen, bevor ich mich dem eigentlichen Thema zuwende.

Vor 28 Jahren habe ich im September 1984 meine Stelle als Studienrat und Schulpsychologe am AKG in Schwabach begonnen. Unter anderem war ich als Schulpsychologe auch für das Gymnasium Windsbach zuständig. Der damalige Schulleiter Herr Fleischmann lud mich in diesem Schuljahr zu einer Sitzung in eine Lehrerkonferenz am Nachmittag ein.

Ort: Lehrerzimmer

Zeitpunkt: 14.00 Uhr

Ich fand vor: Eine Lehrerschaft, naja was soll ich sagen: Die einen korrigierten, andere wiederum unterhielten sich, doch die meisten schliefen, ja sie schliefen. Ich muss dazu sagen, dass in einer Ecke ein paar Bierkästen gestapelt lagen.

Mein erstes Fazit: Schule überhaupt, damit auch das Gymnasium ist heute professioneller geworden.

Fragen:

1. Wie viele und welche Schüler braucht das Gymnasium?

In Deutschland dreht sich Schule eigentlich nur um das Gymnasium, weil hier Schülereltern sind, die es verstehen sich laut zu artikulieren.

Als wirkliche Schule galt im deutschen Bürgertum einzig das Gymnasium und daran hat sich bis heute wenig geändert, nur dass das Bürgertum breiter geworden ist.

Das Gymnasium ist offenbar kein „auslaufendes Modell“, sondern eine erfolgreiche Schulform mit einer historisch stets steigenden Nachfrage.

Das Gymnasium ist der Gewinner der Bildungsreform der 1970er Jahre. Es verfügt über deutlich günstigere Rahmenbedingungen:

- Es verleiht den Abschlussgrad mit den meisten Optionen.

- Es hat von allen Schularten die meiste Zeit zur Verfügung.

- Es hat die best selektierte Schülerschaft.

- Es hat Eltern, die an einem hohen Abschluss ihrer Kinder interessiert sind.

Das deutsche Gymnasium ist ein Phänomen:

Nach einer mühselig errungenen, 1920 gegen den Widerstand des Bürgertums eingeführten vierjährigen Grundschulpflicht für alle Kinder hatte das Gymnasium weiterhin seine Schüler neun Jahre lang, so lange wie keine andere staatliche Institution.

Von konservativer Seite wurde damals behauptet, eine zu lange gemeinsame Verschulung – also vier Jahre – führe zu einer Behinderung der Begabten. Ja, ja ein Blick in alte Protokolle würde uns so manche heutige Aufgeregtheit ersparen.

Die nun in allen Ländern der alten BRD erfolgte Kürzung auf acht Jahre wurde mit dem medialen Aufschrei des „Turboabiturs“ kommentiert, ohne einen Blick mal ins Ausland zu wagen: Dass acht Jahre Gymnasium in Europa die Ausnahme sind, war nie ein Thema. Achtjährige Gymnasien gibt es nur noch in Deutschland und Österreich.

Sechsjährige Primarschulen sind im europäischen Umfeld der Regelfall, die vierjährige deutsche Grundschule ist die grosse Ausnahme.

Historisch ist anzumerken, dass die Volksschule des Kaiserreichs de facto eine Gesamtschule war, weil sie von mehr als 90% der Schülerinnen und Schüler besucht wurde. Die Gymnasien hatten nie mehr als 3% Schüleranteil.

1960 erwarben nur 6.1% der Schulabgänger die allgemeine Hochschulreife und dies ausschliesslich an Gymnasien.

In den sechziger Jahren schwebte Reformern wie Georg Picht oder Ralf Dahrendorf ein mässiger Anstieg der Abiturientenquote vor, der 15 bis 20% eines Jahrgangs nicht überschreiten sollte.

Die Beurteilung der Situation ist zwischen den politischen Lagern naturgemäss sehr unterschiedlich. Tatsache ist, dass die Studienberechtigten-Quote, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, in den letzten fünfzig Jahren ständig angestiegen ist.

Die Quote stieg bis 2011 auf 41,4 %. In Bayern erwerben 2011 14,6 % die Fachhochschulreife, die Allgemeine Hochschulreife 26 %.

Es geht für mich um das sichtbare Dilemma von Qualität-Quantität.

Die Alarmglocken nach PISA hätten an dieser Stelle lauter schrillen können: Einzelne Hauptschulklassen in Bayern schnitten besser ab als einzelne bayerische Gymnasialklassen.

Die Heterogenität an allen Schularten ist frappierend, besonders am Gymnasium!!!

Die Diskussion gilt einem gross gewordenen Flaschenhals, also eigentlich einer Paradoxie. Angenähert die Hälfte der Absolventen deutscher Schulen studiert, wobei allerdings grosse regionale und sogar lokale Unterschiede in Rechnung zu stellen sind. Die blosse Zahl der Abschlüsse ist nicht sehr aussagekräftig, wie sich am Problem der ungleichen Chancen leicht zeigen lässt. Die Chance, in Hamburg Abitur zu machen ist weitaus grösser als in Bayern, allerdings ist auch die Chance, mit einem Hauptschulabschluss keine Lehrstelle zu finden und arbeitslos zu werden, in Hamburg weit grösser als in Bayern. In Regionen mit einem hohen Anteil an handwerklichen Betrieben sieht die Lehrstellensituation sehr anders aus als in Grossstädten mit einem stark zurückgehenden Anteil von Industrieunternehmen.

Der Dienstleistungssektor reagiert auf Bildungsabschlüsse nochmals anders.

Die berühmte Frage, ab wann das akademische Proletariat beginnt, entstammt einer Zeit, in der weniger als 5 Prozent eines Jahrgangs studierten.

Die Kritiker dieser Entwicklung gehen davon aus, dass die Steigerungsraten weitaus zu langsam sind und Deutschland aus diesem Grunde hinter dem sehr viel höheren EUStandard zurückfällt.

In Frankreich absolvierten im Jahre 2000 60 Prozent eines Jahrgangs die Prüfung zum baccalauréat général, in Italien machten fast 80 Prozent die maturità. Damit wäre Deutschland, rein was die Zahlen angeht, sehr rückständig und so auf einem gefährlichen Weg. Mit einer geringen Abiturientenquote sollen in der Wissensgesellschaft der Zukunft mehr oder weniger dramatische Nachteile verbunden sein. Es käme darauf an, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zum Abitur zu führen, die sich dann mit einem Studium auf die Wissensgesellschaft vorbereiten können. Nur im Studium werde qualifiziertes Wissen erworben und von dem hingen der Erneuerungsprozess und so der künftige Wohlstand der Gesellschaft ab.

Nach dieser Logik müsste die Schweiz ein armes Land sein. Die Quote der gymnasialen Maturität betrug im Jahre 1980 schweizweit etwas über 10% und stieg bis 2000 auf etwa 19 Prozent an, wobei grosse kantonale Unterschiede in Rechnung gestellt werden müssen.

Warum trügen die blossen Zahlen? Eine Antwort ergibt sich aus der Art und Weise,wie bildungspolitisch diskutiert wird. In Deutschland wird die Frage der Chancengleichheit seit dem 19. Jahrhundert zugespitzt auf die Frage, wer zur höheren Bildung zugelassen wird und wer nicht. Nur das scheint Chancengleichheit auszumachen, also nicht zum Beispiel Chancen, im Falle von Lernrückständen effizient gefördert zu werden oder Chancen, einen Abschluss zu machen und einen Arbeitsplatz zu finden. Gemeint ist immer die möglichst hohe Verteilung der obersten Abschlüsse, wobei selten mitbedacht wird, dass die Chancen für den Einzelnen sinken, wenn unbestimmt viele den obersten Abschluss erreichen und keine weitere Differenzierung stattfindet. Mit Abschlüssen sind im deutschen Schulsystem Berechtigungen verbunden, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt darstellen. Diese Chancen werden nicht dadurch besser werden, dass die Differenzierung entfällt und ein gleicher Abschluss für alle eingeführt wird.

Eine hohe Allgemeinbildung garantiert keine Beschäftigung. Ein Indikator dafür ist die Jugendarbeitslosigkeit, also die Arbeitslosigkeit von beschäftigungsfähigen Personen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren.

Die Zahlen belegen einfach, wie fragwürdig es ist, von der Allgemeinbildung auf den Arbeitsmarkt zu schliessen, also pauschal Chancengleichheit in der Schule mit gleichen Abschlüssen und diese wiederum mit Lebenschancen in Verbindung zu bringen.

Die bildungspolitische Diskussion klammert diese Realitäten oft aus, sie ist orientiert an einem zweckfreien Verständnis von „Bildung“ und hat für Fragen der Verwendbarkeit wenig Sinn. Wer eine Cappuccino-Maschine bedient, um sein Geld zu verdienen, hat im Bildungsdiskurs mit Sicherheit keine Stimme. Bildung ist aber nicht nur gymnasial zu verstehen, und nur weil alle „Gebildeten“ Gymnasien besucht haben, verfügen sie nicht über ein Monopol. Heute gewährleistet der erfolgreiche Abschluss eines Gymnasiums eine Chance, aber stellt keine Garantie mehr da. „Sie haben es geschafft,“ sagte man uns auf der Abiturfeier, heute beginnt danach ein neuer Abschnitt mit sehr unterschiedlichen Chancen.

Zu meiner ersten Frage „Wie viele Schüler braucht das Gymnasium?“

möchte ich antworten: Wir brachen keine gewisse Quote an Abiturienten, wir brauchen die Schüler, die gut begabt und willens sind, etwas zu leisten.

Dabei ist Umgang mit Heterogenität das Gebot der Stunde. Auch am Gymnasium haben wir Schüler mit großen Unterschieden im Intelligenzbereich. Und somit ist individuelle Förderung sinnvoll, wenn wir alle gleichermaßen fördern wollen. Wir dürfen die Förderung einzelner nicht länger privaten Anbietern überlassen.

2. Was soll auf dem Gymnasium gelehrt und gelernt werden?

Ich könnte mich hier an Nietzsches fünf Baseler Reden „Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten“ aus dem Jahre 1872 abarbeiten.

Nietzsche attackiert das Gymnasium, weil es keine allgemeine Bildung vermittle und zur bloßen Berufsvorbereitung tendiere. Aktuell ist Nietzsches Warnung vor einem einseitigen Nützlichkeitsdenken in Bildungsfragen.

Seine Zeit ist geprägt wie die heutige von einem Klima, wenn nicht gar einem Primat des Materialismus, des Empirismus, des Ökonomismus und des Utilitarismus. Welche Zeit ist das eigentlich nicht?

Nur wenig kann ich den derzeitigen Mahnern abgewinnen, die die Schule auf dem Weg sehen zu Total Quality Management, Kundenzentrierung, Handlungsorientierung, Just-in-time- Knowledge und Download-Wissen usw.

Vielmehr will ich zeigen, dass das, was Friedrich Nietzsche und seine zahllosen Mitstreiter so entsetzte, die Abkehr von der zweckfreien „humanistischen Bildung“, der Grund dafür war, dass das Gymnasium als Schulform bis heute überlebt hat. Es war anpassungsfähig genug, sich auf neue Forderungen einzustellen. Die Mittel waren Korrektur des Stundenplans und des Lehrplans unter Beibehaltung der dehnbaren Ideologie einer exklusiven „humanistischen Bildung“.

Die Gleichsetzung von Bildung mit dem Gymnasium ist eine sehr deutsche Eigenart, die nicht in das erste Drittel des 20., sondern tief in das 19. Jahrhundert zurückführt. Die hauptsächliche Schulform in Deutschland war bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Volksschule, aber sie bestimmte die bildungspolitische Diskussion ebenso wenig wie die Berufs- oder die Sonderschulen.

Das deutsche Wort „Bildung“ ist mit Höherer Bildung besetzt, zu unterscheiden von „Ausbildung“ und so die „niederen“ Sphären der Arbeit oder des Berufs. Bis heute berufen sich deutsche Gymnasien und Universitäten auf „Bildung“ als ihr Proprium, das oft zweckfrei verstanden wird und sich aus sich selbst heraus begründen soll.

Mit Bildung werden von Goethe bis Hegel die grössten Namen der deutschen Geistesgeschichte in Verbindung gebracht.

Doch:

- Seit der Antike ist Bildung mit Schulung gleichgesetzt worden.

- Dabei ging es um curricular gesteuertes Lernen.

- Diese Bildung hiess seit Petrarca „humanistisch“ und hatte sowohl eine kanonische als auch eine didaktische Form, die immer zweckgebunden war.

Die Artes liberales waren auf eine höfische Lebenswelt zugeschnitten, lateinische Stilübungen wurden für den Briefwechsel im diplomatischen Dienst gebraucht, Rhetorik war für die professionelle Selbstdarstellung unerlässlich und jedes geschickte Zitat steigerte die persönliche Reputation im Wettbewerb mit anderen.

Seit Ende des 18. Jahrhunderts konnte „Subjektivität“ als Bildung gedacht werden, und das liegt quer zur Geschichte der Bildung als Schulung. Gemeinhin wird Wilhelm von Humboldt die Begründung einer Theorie zugeschrieben, die Bildung auf einem freien Feld der Erfahrung zwischen „Mensch“ und „Welt“ ansiedelt. Dafür steht der Ausdruck „Neuhumanismus“ zur Verfügung, den bekanntlich Friedrich Paulsen geprägt hat.

Paulsen ging davon aus, dass das „Zeitalter Herders und Goethes” mit einem neuen, an der Antike statt an der Aufklärung orientierten „Bildungsideal” zusammengebracht werden könne.

„Humanismus“ ist nur im deutschen Bildungsraum gebräuchlich geworden.

Er diente zur Abgrenzung der „geistigen“ von jeder „materiellen“ oder auf Nutzen hin bezogenen Bildung (Niethammer 1808, S. 116ff.). Letztlich ging es dabei um die Rechtfertigung eines stark auf alte Sprachen bezogenen Gymnasiums, das sich im frühen 19. Jahrhundert auch tatsächlich durchsetzte, wenngleich nie unter Berufung auf Humboldts „Bildungstheorie“.

Ein solches „humanistisches“ Bildungsideal, das allein von der klassischen Philologie bestimmt war, gibt es in keinem anderen Kulturraum. Und damit korrespondierte eine gar nicht so ideale Praxis. Lateinunterricht wurde von der ersten Klasse des Gymnasiums an erteilt, Griechischunterricht ab der vierten Klasse.

Ich gehöre zum Abiturjahrgang 1975: In den beiden letzten Jahren hatte ich auf dem humanistischen Gymnasium wöchentlich jeweils 6 Stunden Latein, Altgriechisch und Deutsch, insgesamt hatte ich auf dem humanistischen Gymnasium in einer Jahrgangsstufe Chemie, 1 Wochenstunde.

Diese Bastion konnte nicht gehalten werden, was auch heißt, dass die klassische „humanistische“ Form, die bis heute Bild und Nimbus des Gymnasiums prägt, nur wenige Jahrzehnte wirklich dominant war und seit der Reichsgründung Konkurrenz erhielt, mit der Anpassung der Höheren Bildung an die Industriegesellschaft. Der Fächerkanon ist heute flexibler und wird auch technisch besser gehandhabt.

Mir geht es um folgendes: So manche sind immer noch der Meinung, dass die Bildung, obwohl sie doch für alle da ist, im Wesentlichen dem Gymnasium gehört.

Ich meine: Gymnasien sind die Schulen für eine anspruchsvolle Bildung – zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife.

„Hochschulreife“ ist in den mehr als zweihundert Jahren ihres Bestehens nie wirklich operationalisiert worden, so dass man bislang mit einer grossen Unschärfe leben musste, die sich eigentlich erst mit dem Erfolg im Studium beseitigen liess.

Entscheidend ist das Privileg, dass sie den Zugang zum Hochschulstudium festlegen und mit ihrer Form der Allgemeinbildung auch auf die Gesellschaft bezogen sind.

Aus der Sicht der Lehrpersonen wie aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler bezieht sich der Unterricht im Gymnasium vor allem auf fachliche Kompetenzen.

Im Blick auf den Fachunterricht sind die Gymnasien leistungsfähig.

Wenn mehr erreicht werden soll, etwa bezogen auf die Strategien und Formen des Lernens so kann das nicht nebenbei geschehen.

Schon seit mehreren Jahren sprechen wir von einer sog. Bindestrich-Pädagogik, Verkehrserziehung, Medienerziehung, Sexualerziehung etc.

Schule ist für vieles da, manche sprechen vom Reparaturbetrieb der Gesellschaft.

Es muss klare Lernorte und Lerngefässe für die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen geben, sonst ist allein das zufällige Engagement der einzelnen Lehrkraft massgebend, das heisst, eine solche Entwicklung findet statt oder auch nicht.

Wenn dafür keine Ressourcen – in welcher Form auch immer – zur Verfügung stehen, werden beide Ziele nicht nur nicht erreicht, sondern nicht wirklich angestrebt.

Und über die fachlichen Inhalte mache ich mir keine Sorgen. Schulische Inhalte werden über Lehrpläne geregelt, und die sind bekanntlich heute – und das ist ein Riesenfortschritt – demokratisch legitimiert. Lehrpläne sind das Ergebnis eines Kampfes der gesellschaftlichen Mächte, in dem der Staat die ausgleichende Position des interesselosen Interessenten wahrnimmt.

Zu meiner 2. Frage: „Was soll auf dem Gymnasium gelehrt und gelernt werden?“

So wenig, wie ich sehen kann, dass mit dem Zurückgehen des Altgriechischen der Untergang des Abendlandes eingeläutet worden wäre, so wenig beteilige ich mich bei der Diskussion um die wahren gymnasial tauglichen Fächer. Zu sehr sind diese Diskussionen vom Gezänke besonders lauter Interessenvertreter geprägt.

Ich wünsche mir nur eines: Weniger Fächer, doch dafür eine intensivere Auseinandersetzung.

3. Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich?

Deutsche Schulformdebatten nehmen leicht die Form eines Kulturkampfes an und sie werden dominiert von den Interessen der Gymnasialeltern. In diese Falle möchte ich nun nicht tappen.

Mein Vorschlag: den Aufbau einer starken zweiten Säule neben dem Gymnasium

Seit 1812 wird in Deutschland die Frage diskutiert, ob sich das Bildungswesen nicht am besten dadurch entwickeln lässt, dass eine „Nationalschule“ für alle eingeführt wird. Aus der „National-“ wurde später die „Einheitsschule“ und noch später die „Gesamtschule“, die heute als „Gemeinschaftsschule“ neu thematisiert wird. Es gab in diesen fast zweihundert Jahren nur einen wirklichen Versuch mit gleicher Verschulung für alle, nämlich die DDR Einheitsschule, die 1950 als zunächst achtklassige „Grundschule“ eingeführt und 1959 zur zehnklassigen „Polytechnischen Oberschule“ erweitert wurde. Diese Form der Verschulung wurde nach 1989 ziemlich sang- und klanglos aufgelöst.

Im Gymnasium kann man nur Abitur machen oder frühzeitig herausfallen. Und je mehr Schüler diesen Weg einschlagen, desto schwieriger wird es, die spezifisch gymnasiale Bildungsqualität zu halten. Wenn alle ins Gymnasium streben, fallen viele unterwegs heraus und unter Hand entsteht, was eigentlich verhindert werden sollte, nämlich eine Schule, die wohl ihre historische Form bewahrt, aber viele Schüler hat, die genau damit überfordert sind. Und dann kann man nur das Niveau senken oder die innere Selektion verschärfen.

Was also in Zukunft zur Abstimmung steht, ist nicht der Einstieg in den Untergang des deutschen Gymnasiums, sondern ein zukunftsfähiges Schulmodell, das der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft gerecht zu werden vermag und den Eltern mehr als nur eine Wahl lässt.

Die Strukturvorschläge in der heutigen Diskussion reichen von der Einführung von Gemeinschaftsschulen bis zur Entwicklung der Hauptschule. Im ersten Fall sollen die Haupt- und Realschulen zu einer neuen Schulform fusioniert werden, im zweiten Fall wird das dreigliedrige System verteidigt. Die Bereitschaft einiger Bundesländer, Gemeinschaftsschulen einzuführen, hat vor allem demographische Gründe. Die stark rückgängigen Schülerzahlen machen zwei Schultypen, die nebeneinander existieren, nicht mehr bezahlbar. Zugleich haben die Gemeinden aus Gründen der Standortentwicklung ein Interesse daran, ihre Schulen zu behalten, was dann Fusionen vor Ort nahe legt.

Deswegen ist die zentrale Frage der gesamten Schulreform in Deutschland, ob sich eine starke zweite Säule entwickelt, die den Gymnasien ernsthaft Konkurrenz macht, weil bestimmte Eltern genau dieses Angebot nachfragen und die Schulen mit ihrer Ausbildung bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt versprechen, etwa weil frühzeitig der Kontakt mit dem Berufsfeld hergestellt wird und gleichwohl das Abitur/Fachabitur gemacht werden kann.

Worauf es ankommt, ist die Erreichung von Mindeststandards, bei gleichzeitiger Differenzierung der Bildungswege, die nicht diskriminiert werden dürfen und für unterschiedliche Interessen attraktiv sein müssen.

Das Ziel sollte nicht sein, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler den obersten Bildungsabschluss erreichen, sondern dass die Eingliederung in den Arbeitsmarkt gelingt, dies auf verschiedenen Wegen und dabei auf möglichst hohem Niveau.

„Chancengerechtigkeit“ ist kein abstraktes Ideal, sondern muss vor dem Hintergrund auch der Beschäftigungsverhältnisse verstanden werden.

Was vermieden werden muss, sind Sackgassen. Vor dem Hintergrund eines lebenslangen Lernens und rotierender Beschäftigungen müssen Bildungskarrieren auf verschiedenen Niveaus erlauben, dass ständig neue Anschlüsse gesucht werden können.

Inwieweit das Gymnasium dabei europäischer wird oder typisch deutsch bleibt, dafür bin ich zu wenig Hellseher: „Voraussagen soll man unbedingt vermeiden, besonders solche über die Zukunft“, so weit Mark Twain.

Europäisch üblich sind curricularisierte Vorschulen oder Basisstufen, die mit dem vierten oder fünften Lebensjahr beginnen und die auf unterschiedliche Tempi der Entwicklung der Kinder eingestellt sind. Die meisten kontinentaleuropäischen Bildungssysteme sind gestuft, also führen nach der Vorschule eine sechsjährige Primarschule, an deren Ende die Übertritte in zumeist zweizügige Sekundarschulen erfolgen. Das liesse sich als Entwicklungsperspektive auch in Deutschland einführen. Nach einer verlängerten Grundschule würde ein Teil der Schüler Gymnasien besuchen mit dem Ziel, die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Der andere Teil würde nicht wie heute auf zwei oder drei Schultypen verteilt, sondern würde eine Schule besuchen, die auf Berufslehren vorbereitet.

Was ich bis hierhin sagen wollte, lässt sich so zusammenfassen.

Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage und der Bildungsqualität ist das Gymnasium die Schulform der Zukunft. Aber das darf nicht zulasten anderer Schulformen gehen, die sich ebenfalls für ihre Entwicklungsaufgaben profilieren müssen.

Daher geht es eigentlich um die Akzeptanz einer gut entwickelten zweiten Schulform, die auf der Grundschule aufbauen kann, ohne die Perspektive einer „Restschule“ zu bieten. In gewisser Hinsicht entscheidet sich die Zukunft des Gymnasiums an der Frage, wie attraktiv die anderen Schulen sind und werden.

Gymnasium, quo vadis?

Das System Gymnasium ist stabil. Was bislang über die Qualität der Gymnasien bekannt ist, rechtfertigt keine Diskussion, die von der allmählichen Auflösung der Gymnasien ausgeht. Sie können den künftigen Entwicklungen eigentlich von einer starken Position aus entgegen sehen.

Allerdings müssen die Gymnasien sich anpassungsfähig zeigen und sich auf überzeugende Weise weiterentwickeln, was insbesondere für die Unterrichtskultur und die Qualitätssicherung gilt.

Änderungen im Innern vollziehen sich stets, wobei man nicht abschätzen kann, wohin die Entwicklungen führen:

- Ein Charakteristikum des bisherigen Gymnasiums ist die einmalige Stellung des Schulleiters. Er verkörpert in einer Person den Verwaltungs- und Personalchef – und das in der Regel ohne besonders erworbene Kompetenz. Ich sehe mal ab von den Chefs, die für ein paar Jahre im Kultusministerium gearbeitet haben.Die Professionalisierung pädagogischer Führungskräfte wird heute angemahnt. Dabei geht es um die Implementation einer neuen Führungsstruktur neben der Fortexistenz einer historisch gewachsenen, fachlich geprägten Führungsstruktur.Unterschiedliche Wege sind denkbar:

In einer Einheit mit ca. 80 Führungskräften, 1000 Schülern, 2000 Elternteilen, Ganztagesangeboten ist eine Trennung von Verwaltung und Personalführung denkbar. Vorbild in Deutschland könnte die Universität sein mit der Trennung von Rektor und Kanzler.Auch sind unterschiedliche Modelle mit einem Chef denkbar:

Eine erweiterte Schulleitung als mittlere Führungsebene oder eben ein Schulleiter mit mehreren Mitarbeitern.

Schmunzeln muss ich über folgendes universitäres Angebot:

„Weiterbildungsstudium Master für Schulmanagement und Qualitätsentwicklung. Das Studium umfasst vier Semester, ist berufsbegleitend konzipiert. Zugelassen werden kann, wer über ein Zweites Staatsexamen im Lehramt verfügt sowie mindestens ein Jahr in der Schule gearbeitet hat.“ Und dann wo möglich mit Ende 20 in die Schulleitung.Nein, Schulleitung als Motor von Schulentwicklung wird sich ändern, nicht radikal, eher behutsam, wie es gute Tradition im deutschen Gymnasialwesen ist. - Das Gymnasium war lange eine Männerbastion. Das Gymnasium wird zunehmend weiblich. Was heißt das? Es ist Tatsache, dass von Männern dominierte Professionen ein hohes Ansehen mit entsprechender Entlohnung genießen. Frauen, zumindest bis jetzt, sind billiger zu haben.

- Die Ausbildung der Gymnasiallehrer wird pädagogisch orientierter – sichtbar in der universitären Phase. Der Weg geht eindeutig vom Gymnasialprofessor hin zum pädagogisch orientierten Lehrer. Hier sind Annäherungen zu anderen Schularten erkennbar. Ich kann diese Entwicklung nicht werten, doch die hohe Fachidentität war bisher ein Markenzeichen des Gymnasiallehrers und dieser Schulart. Es wird darauf ankommen, den Spagat zwischen Fachlichkeit und stärkerer pädagogischer Orientierung schon in der Ausbildung zu bewältigen.

Ich wünsche mir, dass folgender Spruch wirklich der Vergangenheit angehört:

Geht es dir gut oder hast du ein Kind auf dem Gymnasium?

Nein, es soll generell heißen, wie es in Windsbach schon immer galt:

Danke, mir geht es gut, weil mein Kind auf dem Johan-Sebastian-Bach-Gymnasium ist.

Ein besonders Geburtstagsgeschenk überbrachte Direktor Werner Frieß von der Sparkasse Ansbach in Form eines Schecks der Sparkassestiftung über 2500,- € für die schulische Arbeit.